Звезда

Жанр:

Сентиментальное

Вид:

1

В зале было очень темно, видно было только очертания, силуэты людей. Я очень ждал, что сейчас, вот уже с минуты на минуту включат свет, и я смогу не щуриться.

Он стоял рядом, слева от меня, и аплодировал, сотрясаясь всем телом. На лице его - самая глупая из всех бывающих на человеческом лице улыбок - восхищенная донельзя, с растянутым по-детски ртом. Он весь сиял от радости. Когда мы вышли, он зачем-то добавил, что ему очень понравилось, будто бы этого итак не было видно; он лепетал что-то минут двадцать, а потом всё время, что мы шли домой, молчал. Шел он такой странной походкой, как будто бы даже подпрыгивая. Я его таким никогда не видел. "Хорошо, очень хорошо, что есть, что бывают иногда такие концерты, такие вечера, и что вообще он увидел её", - говорит, и пожимает сам себе руки от волнения, не зная, видимо, куда их девать. "Она, конечно, такая чудесная, что ни говори, просто удивительная!" - говорит. Да с такой блаженной улыбкой, а мне тошно на него смотреть. Тошно впервые за целый год. "Было бы хорошо, если бы я мог познакомиться с ней! Вот скажи, здорово бы было? Даже ладно, просто поздороваться разок, и если она поздоровалась бы со мной в ответ - этого было бы достаточно”, – говорит он, и глубоко, с воодушевлением вздыхает. Я говорю: "Это можно. Шёл бы вон сейчас. Ты мог бы подойти сейчас, но не подошёл”. "Нет”, - он как-то мечтательно, но резко в то же время мотает головой, глядя вверх, видимо, представляя себе что-то. - "Ты посмотри, там такая очередь, и все хотят подойти, все ждут, что она им распишется. Я не хочу быть как они. Она, наверное, всех их ненавидит”. "Ненавидит. Я бы ненавидел”, - говорю я, и мы продолжаем движение. Двигаемся подальше от вокзальной площади, дальше от концертного зала, и я даже не оборачиваюсь, чтобы посмотреть, расходится ли эта толпа, этот муравейник.

До его дома мы шли молча. Дома он сел напротив меня, сперва тоже помолчал, помял руки, глядя в пол. «Думаешь, я не знаю, как это глупо?». «Не знаю», - говорю я. Отворачиваюсь. Глупый и отвлечённый разговор у нас выходит тяжелым. «Они там стоят сейчас напротив выхода и караулят её, а она боится выйти, потому что они разорвут её, вынуждена нанимать охрану. Они ведь, с одной стороны, тоже ее поклонники. Тоже просто хотят роспись или даже поздороваться, прямо как я. Сказать, как они её любят. Только вряд ли ей будет приятно. Поэтому мне и неприятна мысль, что я мог бы стать чьим то поклонником и вести себя так». «Они жалкие», - ответил я. Дальше я ничего не говорил. Мне хотелось сказать, что и ты тоже жалкий, что ты уже её поклонник, и всё, что тебя от них отличает - это то, что ты будто бы себя противопоставляешь им. Мне очень хотелось сказать, но я не сказал. Он поёжился - было холодно, и продолжил снова: «И тем не менее, я, как любой нормальный человек, ищу себе идеалы. Все время, что мы шли, я думал, как прекрасно было бы встретиться с ней, поговорить, как будто мы на равных, как друзья говорят. Мне кажется, нам интересно было бы разговаривать. Она умная, таких, как она почти не бывает». Я посмотрел вопросительно, и он добавил: «Это мне сейчас так кажется, не смотри на меня так, я все понимаю. Я же её совсем не знаю и никогда не узнаю, наверное. И это хорошо - я её сейчас идеализирую и мне как-то проще и светлее живётся со знанием того, что есть на свете такой замечательный, идеальный человек. Которого я придумал и считаю идеальным, понимаешь? Просто представь, каждый знает какой-то свой идеал, и он скорее всего не может существовать, а ты сидишь и думаешь, что он существует, и ровно настолько, насколько ты придумал его. И ты всегда можешь думать, менять и придумывать ещё, дорабатывать и отменять. И к ней самой это не имеет никакого отношения. Кроме того, конечно, что человеческому сознанию совершенно необходимо привязать свой идеал к какому-то конкретному человеку. Все эти артистки для того и нужны. Это их работа - чтобы мы их идеализировали».

«Думаешь?» - зачем-то спрашиваю я.

Вася был хорошим человеком, и я его очень любил. Я ни в ком, кроме него, не встречал больше такого, чтобы человек умел всегда со стороны посмотреть на себя и на свои мысли. Меня всегда удивляла эта его особенность: он говорил, казалось бы, как обыкновенный человек, но стоило кому-то поправить его, как тут же выяснялось, что он видит себя и своё место в мире совершенно чётко, не строит никаких иллюзий и все про себя знает. И как же возможно такое, чтобы простой, живой человек мог так спокойно относиться к своей собственной, человеческой природе.

На следующий день он снова заговорил со мной о ней. Снова о концерте. И что-то сжалось во мне в этот момент. Появилось какое-то старое воспоминание; но я не мог вспомнить сам момент, и когда это было.

В тот вечер, когда состоялся наш с Васей разговор, я вышел на балкон и долго, в тонкой хлопковой рубашке, почти раздетый для тогдашнего мороза, стоял и смотрел на улицу. По дороге шли люди; медленно прогуливались парами, держались за руки, разговаривали. Так тихо и спокойно вокруг было в этот вечер. На фиолетовом небе виднелись за трехэтажными домами зеленые уже верхушки деревьев. Во мне появилось сейчас какое-то странное, тяжёлое для меня чувство. Я понимал, что оно как-то связано связано с Таней, но не понимал каким образом. Мне не было грустно. И я не гордился ей, как в те дни, когда услышал первые её песни; когда мне отчего-то хотелось всем "растрещать" о своём знакомстве с ней, и сам факт этого знакомства мне виделся чем-то особенным, как будто бы он делал мне много чести, и от этого знакомства я сам, ничего не сделавший, становился лучше. Этого не было. Я просто почему-то не мог больше думать. Ни о чем. Мне было неудобно дышать и я совсем не хотел есть.

Тогда я вернулся в комнату и, стараясь казаться уверенным, заявил: «Я познакомлю тебя с ней». Он сначала не понял, обернулся, посмотрел на меня искоса, переспросил: «А?». «Я тебя познакомлю с Таней», - повторил я и отправился спать.

2

Я почему-то продолжал называть её у себя в голове Таней. Это мне совсем не нравилось. Я попытался вспомнить ту толпу, что стоя аплодировала ей в зале, и не смог. Людей, которые ждали её, что бы взять автограф. Вспомнил огромный рекламный плакат с её изображением - напомаженный, уложенный, блестящий портрет. И ведь надо же, Вася прав. Все эти люди, они же просто идеализируют её, они не знают, какова она на самом деле, и им это даже не интересно.

Я помню её настоящую. Настоящую Таню. Я зачем-то всё-ещё помню её. Помню её совсем тёплую ото сна - прижмёшь к себе этот тёплый комок, и сразу улыбаться хочется, сразу становится на душе так спокойно и тоже тепло! Руки у неё маленькие, белые, с короткими толстыми пальцами. Волосы Танины пахнут терпко, как пахнет летом свежая трава. Улыбается Таня уголками губ всегда вниз, и от этого кажется смущённой. Глаза у неё тёмные, почти черные, смотрят пристально из-под густых низких бровей. Во всей её внешности есть что-то диковатое, "зверячье". Верхняя губа у Тани чуть пухлее, выступает слегка над нижней. Над левой бровью родинка. Вот так прижмёшь её к себе, поднимешь на руки, и думаешь, какая же она всё-таки маленькая. Я помню это ощущение. И я помню ещё детскую нелепую угловатость, когда она падает, споткнувшись обо что-то, роняет что-нибудь. Смеется как всегда смущенно, на подбородке появляются в это время маленькие ямочки.

Она мне совсем родная, привычная, знакомая, моя. Я знаю о ней всё на свете, и, приключись с ней что-то новое, я, кажется, не могу об этом тут же не узнать, и не по причине неразрывной связи человека и человечества, а по причине какой-то невидимой, неразрывной связи, существовавшей между только нами, неразрушимой никогда и ни за что. Много лет прошло с тех пор, как мы последний раз говорили, у меня уж дети взрослые, а я всё о ней помню. И не понимаю зачем.

Я её познакомлю с Васей. Он умный, как она, и, как она, любит говорить. Со мной она раньше редко говорила, да я и не любил её слушать, а с Васей будет. Говорит ли она с кем-то подолгу сейчас или тоже боится? Мне казалось, что, несмотря на её нынешнюю счастливую судьбу, у неё сейчас больше причин бояться, чем раньше. Я почему-то стал мечтать, думать, каково ей сейчас и что она чувствует и думает. Я придумал, что из-за своей славы она одинока, что ей плохо, что она хотела бы все вернуть назад и жить спокойной, семейной жизнью. И чем больше я об этом думал, тем это становилось для меня более очевидным, так, что вскоре я забыл, что только что придумал это и начал думать, что на самом деле это так. Я думал тогда, что, если повезёт, я познакомлю их, и это будет прекрасно. Я не мог бы и пожелать для Танечки лучшей пары, чем Вася. Я представлял, как они гуляют там же, внизу, как эти парочки, так же смеются и держатся за руки, и мне на душе становилось очень тепло.

3

С тех пор прошёл месяц. Я позвонил к ней в дверь, но никто не открыл. Никого не было дома. Я очень не хотел, чтобы она увидела, как я жду её у подъезда, но зачем-то, уходя, посидел ещё на лавочке рядом и посмотрел вокруг. Около входа в её подъезд росла сирень. Я на всю оставшуюся жизнь запомнил этот запах. Мокрый асфальт после дождя и сирень. Как я сидел там и думал: «Вот здесь живёт Таня. Вот здесь она живёт». Что-то уж совсем необычное мне слышалось в этих словах. Это место мне было совершенно незнакомо и мне странно было понимать, что что-то, связанное с Таней, может быть мне чужим.

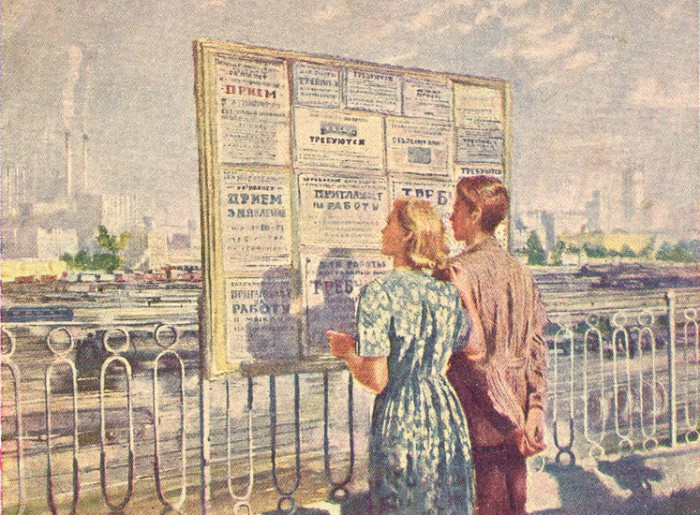

Когда я встретил её на улице, она была уверена, что это случайность. Три дня я наворачивал круги по набережной, пытаясь выглядеть беззаботно. Я иду здесь. Я гуляю. Что тут такого? Я очень хотел встретить её.

Таня остановилась. Она немного опешила, поздоровавшись. Молчит, улыбаясь в растерянности, не знает, наверное, что сказать. Я очень боялся этого момента, так и не придумал, что буду говорить. Я все хотел подумать, составить в своей голове хотя бы один возможный диалог, но никак не мог собраться.

«Здравствуй, Миша», - говорит она тихим, странно спокойным и низким голосом, едва заметно улыбаясь, пристально глядя на меня. Я бормочу что-то несвязное в ответ. Кажется, даже не приветствие, а что-то другое.

Тёплый ветер слегка шевелит её блузку, волосы. Мы стоим на набережной, заходит солнце. Как много огней горит вокруг: есть обыкновенные - желтые, есть голубые - тонкая гирлянда на пристани, есть зеленые - на буквах с названием прилавка, и, наконец, где-то вдалеке - совсем белые, видимо, от машин. На пристани где-то слышится музыка - какая-то старая, сейчас такую не слушают. Я такую люблю.

Какая же она всё-таки стала взрослая, Таня. Как славно она теперь улыбалась и каким прекрасным, нежным и вкрадчивым казался мне теперь её голос. Был ли у кого ещё такой голос! Я проводил её до дома. Руки у меня в карманах, я весь съёжился, ссутулился, как маленький. Мне ведь очень хорошо и просто было с ней разговаривать. Она всё время смеялась и рассказывала что-то. И я начал забывать, что наша встреча была моим планом, что она несла в себе какую-то задуманную мной миссию. Кроме того, эта «миссия» показалась мне настолько глупой и дурацкой, что я думал о ней в тот вечер иронично – с таким же ощущением в душе вспоминают свои старые детские шалости, игры, напыщенные выдумки подростковых лет.

Мне ещё совсем недавно было стыдно перед самим собой, что я помню её лицо и я не понимал зачем всё это. А сейчас я очень охотно всё о ней вспоминал и удивлялся, отчего я помню так много. Меня трясло от счастья. Я представлял как завтра познакомлю её с Васей и думал, как мне надо его научить, чтобы он не опозорился перед ней и сказал всё правильно. Я очень горд был, что буду их знакомить… Надо же! Она согласилась ещё раз увидеть меня! Её у входа ждут толпы людей, которые отдали бы всё, чтобы встретиться с ней, но она их ненавидит, ненавидит, а меня нет… Меня она хочет видеть. Мне она говорит: «Завтра я буду тебя ждать в парке. Приходи, пожалуйста». И совсем, совсем меня не ненавидит! «Пожалуйста», знаете ли. Говорила ли она мне когда что-то грубое? Я и не вспомню. Должно быть нет. Я вообще не могу представить, чтобы Таня грубила. Она очень красивая и хорошая.

Я очень долго сидел на набережной, свесив с перил ноги. На меня смотрели люди, проходившие мимо; я им улыбался. Они, наверное, думали, что я пьяница, потому что только пьяницы в моём возрасте сидят на перилах.

4

Мы собрались в два часа дня. Как же смешно мы смотримся вместе! Вася низкий, белобрысый, с нелепыми усиками и бородкой. Юркий, вертлявый, особенно сегодня – но это от волнения. Он меня старше на четыре года, а Таня младше на три. Таня сегодня с распущенными волосами в голубом платье на пуговицах. Густые брови её сдвинуты, лицо серьёзное, решительное, но щёки отчего-то напряжены, будто она сдерживается, чтобы не улыбнуться. Она сегодня совсем девочка, и ей не дашь больше двадцати пяти лет. У меня уже много морщин на лице, а у неё только одна – иногда появляется на лбу, между бровями. Это когда она думает.

Все вместе мы идём через мост и разговариваем. Она всё время мне отвечает и очень внимательно меня слушает. Мне это очень нравится. Её рука иногда касается моей. А может и не касается, а только почти касается. Может быть, руки наши просто очень близко, так близко, что я уже могу почувствовать их тепло, и поэтому мне кажется, что они касаются. Мы говорим о каких-то глупостях. Мимо проезжает большая красная машина и Таня говорит, что большие машины могут быть только серыми и черными, а красными должны быть маленькие. И мы все смеемся.

5

- «Таня!»

Она сначала меня не услышала: я позвал её очень тихо, почти шёпотом. «Таня!»

Таня встрепенулась, встала со стула. В руках у неё книжка, которую я ей дал, с закладкой посередине. Читает!

- «Миша!»

Таня подходит ко мне быстро-быстро, такой походкой, какой подходят к человеку, которого непременно должны сейчас обнять. Но она подходит, и резко останавливается прямо передо мной, не зная, что делать дальше. Стоит, смотрит на меня. Глаза у неё совсем не чёрные, а светло-зелёные. И почему я подумал, что они были чёрными? Таня очень широко улыбается. Она рада меня видеть.

«Ты ведь можешь со мной сейчас пройтись?» – спрашиваю я.

«Конечно, Миша! Конечно могу. Вася забирает меня на машине через час, а пока я могу пройтись».

Мы выходим на улицу и идём в парк. Я покупаю ей мороженое, обязательно эскимо. Ещё с того времени я помню, что она любит эскимо и больше никакое не любит. Таня смеется – зачем помнить такие вещи? Лучше бы что-то хорошее помнил. Что-то важное.

Она рассказывает мне о книге, которую я ей дал. Ей очень нравится. Очень долго рассуждает о том, как надо воспитывать детей. В книге автор говорит очень много об этом. Таня говорит, что о детях должно заботиться государство. То, что дети из детских домов плохие – это от того, что о них не заботятся. В этом государство виновато, говорит она. А если бы государство работало хорошо, если бы оно могло заботиться о детях должным образом, то детей надо было бы воспитывать всех вместе и всех одинаково. А плохие они от голода и нужды. От того, что они все – беспризорники. Ты не смейся, Миша. Разве можем мы говорить о том, что какая-то вещь не работает при нормальных условиях, если можем видеть только то, что она не работает в сломанной системе? Я сижу и думаю, правда ли она так считает или это наносное. Думаю, что, может быть, нельзя так говорить. Про сломанное государство. Я решаю подумать – так или не так. Но откладываю это на попозже.

Она смотрит на меня все время, почти не отворачиваясь, а я не смотрю. Поглядываю краем глаза. Так не получается её хорошо рассмотреть.

Мы сидим на лавочке. Я смотрю по сторонам. Думаю, узнают ли её прохожие. Вглядываюсь к ним в лица и долго не отвожу взгляд. Испытываю себя: насколько меня хватит? Сколько я смогу смотреть в глаза незнакомому человеку и не отворачиваться, не смущаться?

Сидим мы долго. Сказать или не сказать? Я опозорюсь. Да, совершенно точно я опозорюсь, но почему-то сегодня у меня отсутствует страх опозориться. Как человеку с высоким болевым порогом не кажется хоть сколько-нибудь важным делать или не делать что-то из соображений будет ли больно или нет, как ему это кажется чем-то далеким и эфемерным, так и мне кажется чем-то нереальным и не важным мой будущий стыд. И я говорю:

«А ты знаешь, я украл твою фотографию тогда», - говорю и тут же отворачиваюсь. Стыд мой воплощается в реальность, обретает плоть и кровь, нависает густой и душной паузой в воздухе.

Таня хмурит брови, недоверчиво глядит на меня.

Я поясняю: «Хотел запомнить как ты выглядишь» - как всегда, когда стыдно, вместо того, чтобы достойно выйти из положения, делаешь только хуже – от суеты, волнения или ещё чего – «И она у меня сохранилась до сих пор. Вот она».

Я достаю помятую, сложенную пополам фотографию. Белая полоса от сгиба проходит совсем близко с Таниным лицом. На фотографии она в чёрном пальто и большой меховой шапке. Она берёт её в руки почему-то сначала вверх ногами, потом переворачивает. Долго рассматривает её, проверяет, нет ли сзади подписи с датой или ещё чего-нибудь.

«Мне она очень нравилась», - говорит Таня. – «Я её везде искала, думала, куда же она пропала. Но это ничего, если она пошла на дело. Я бы сама никогда не решилась предложить тебе свою фотографию на память. А раз ты сам взял, и такую красивую, то это хорошо. Я как раз хотела, чтобы ты запомнил меня такой».

«Хочешь я тебе её верну?»

«Нет. Оставь себе. Давай-ка я её подпишу».

6

Каждый раз, повидавшись с Таней, Вася приходит и рассказывает мне что-то про неё. Рассказывает мне смешные истории и я смеюсь. Я ведь не могу её каждый день так встретить, как сегодня. Почему-то не могу, не знаю почему. Не думаю же я, что она меня не хочет видеть. Как она бросилась ко мне, когда я пришёл! Она была рада. Рада мне. От этой мысли мне стало совсем хорошо, и я в этот день до самого вечера ни о чем больше не думал, кроме этого.

7

Каким-то вечером, не помню даже какого именно числа августа, ко мне зашёл Вася. За этот год он стал тоньше, черты лица его немного заострились, он перестал носить очки и, мне казалось, он стал красивее. Дурацкую бородку он сбрил. Сегодня он впервые спросил меня, почему я познакомил его с Таней. Я раньше готов был ответить; в то время, когда этот вопрос был бы от него очевиден, но он не спросил тогда. А только сейчас, а сейчас я действительно не помнил почему, и как эта мысль пришла мне в голову я тоже уже давно понятия не имел.

«Хотел показать тебе её».

Вася наморщил лоб, наклонился ближе ко мне.

«Это что тебе кукла, я не знаю, экспонат?»

Я пожал плечами.

«Ты говорил она хорошая, но ты думаешь, что это неправда и ты просто её идеализируешь. Мне это не понравилось, и я решил использовать своё старое знакомство с ней, чтобы показать тебе, что она даже лучше, чем ты мог себе представить».

Вася не понимает меня, впервые не понимает меня. Смотрит на меня в упор, прямо в глаза, наклонившись близко-близко. Смеётся, часто кивает, откидывается назад. С усмешкой говорит: «Это шутка такая?». Он не понимает, что происходит.

«Нет. Это не шутка».

«Ты мне никогда ничего про это не рассказывал. Откуда ты знаешь её?»

Я не хочу отвечать. Говорю: «Были знакомы».

«Почему вы с ней не видитесь? Совсем почти не разговариваете. Ты меня с ней познакомил намеренно, и она видится со мной. Она бы и с тобой виделась». Я молчу. Смотрю в пол, рассматриваю грязь на ботинках. Я его никогда таким не видел.

«Она каждый день про тебя спрашивает. И у неё лицо такое, когда она ждёт ответа. Ей страшно».

Он встал с дивана, прошёлся по комнате несколько раз взад-вперёд, руки сунул в карманы.

«Слушай, - говорит, - мы с ней едем в Ленинград насовсем. И у неё, и у меня там работа».

8

Я сижу один в комнате. Внутри появляется такое тягучее, вязкое чувство. Тяжелеет, становится чугунной голова, жмурятся, будто в полудреме, глаза, сводит что-то в животе, немеют руки и ноги. Я представляю её запах, представляю, какая она тёплая, когда к ней прикоснешься. Тяжело становится дышать, и я представляю, как она сейчас дышит. Как шевелятся при этом её грудь и плечи, как раздуваются её узкие ноздри. Представляю, как она умывается с утра, и какая у неё горячая и влажная кожа, какие спутанные у неё водою мокрые волосы.

Я увижу её завтра в последний раз. Мне так радостно было, что увижу и что в последний раз. Я знал, что от осознания того, что этот раз - последний, я буду смотреть более жадно, более внимательно. Может, я замечу в ней какую-нибудь удивительную подробность, которую не видал раньше, и буду потом эту подробность себе вспоминать, пережевывать. От осознания того, что остался один только раз, завтра, каждая мысль о ней была какой-то удивительно острой, едкой, пробегающей по всему телу неприятной дрожью. У меня кружилась голова. Завтра последний раз.

9

Таня сегодня совсем особенная. Держит в руках большие чемоданы, он помогает ей, а она все выхватывает и несет сама. Волосы у неё золотятся на солнце, пушатся вокруг, словно светящийся ореол. Голос у нее совсем осип; она говорит со мной, и, заслышав свой голос, начинает заливаться глухим смехом. Я представляю, что сейчас она зайдет в поезд, а я зайду с ней следом и поцелую её. Мы больше никогда-никогда не увидим друг друга, и я обещаю не ходить к ней на концерты, (да ведь я никогда и не ходил!), обещаю не помнить про неё, потому что она уехала, и её больше нет. Я положу ей в карман незаметно её фотографию, и она уже там, далеко, увидит её. Она не сможет мне её вернуть. И у меня ничего не будет в память о ней. Совсем ничего.

Мы все вместе идём по платформе. Я с Васей - сзади, неторопливо. Он что-то спрашивает меня, и я даже отвечаю. Но я не хочу сейчас разговаривать и не хочу ни о чем думать, поэтому отвечаю кратко и, может, немного резко. Боюсь, как бы он не обиделся на меня. Таня идёт немного впереди нас, быстрым шагом, очень деловито, тащит свою сумку, которую никому не даёт. На нас она не смотрит, даже не оглядывается. Она устала и, кажется, раздражена чем-то. Милая, милая Таня, ну почему в последний день, в наш с тобой последний день ты чем-то раздражена? Щёки у неё напряжены, как в тот день, когда мы гуляли с ней в парке, на лбу снова появилась неглубокая морщинка. Глядя на её лицо, я представляю, что он сейчас в голове прокручивает какой-то диалог, очень ругается в нём и очень злится.

Я понимаю. Я все понимаю, милая моя Таня. Мне этот день тоже не нравится. Он получился каким-то скомканным, нервозным, гадким. Совсем не похожим на сладкую, тягучую и вязкую дремоту прощального дня. Прощальный день должен быть обязательно залитый солнцем, да таким, что глаза тяжело открыть, ярким-ярким. Обязательно издали, как во сне, должны орать чайки, либо смеяться и кричать дети. Может быть, тоже где-то вдалеке, может играть музыка. Совсем неуместная музыка, может, какая-то дурацкая армянская музыка доноситься из ларьков, но она должна быть едва слышна, и её неуместность должна придавать нашему прощанию что-то особенно трогательное и неподвластное пошлым земным обстоятельствам. Я должен был обнять её легко; так, чтобы она только едва ко мне прильнула, а я бы положил руки ей на плечи по бокам. Её кофточка развевалась бы от ветра, надувалась бы на спине, а мы смотрели вдаль, в одну сторону. Да! Это было бы вечером того же дня. На теплоходе! Мы обязательно должны были бы быть на теплоходе, который плыл бы очень медленно, и смотреть розово-оранжеватый хлопчатый закат. И она обязательно бы тихо, не отнимая взгляда издали, как и я, очень спокойно и нараспев сказала: «Как мне с тобой хорошо. Спокойно так». Нет, не она. Это должен бы был сказать я. И мы бы стояли ещё так долго-долго, молчали, смотрели закат и думали, но думали обязательно о чем-то общем. Мы молчали бы, но обязательно бы думали об одном и том же, ведь мы вместе и мысли у нас вместе, так что мы, не сговариваясь, думаем об одном и том же. Причем о чем-то великом, масштабном, важном и серьёзном. Мысли свои мы даже не проговариваем, они, мысли эти, - даже не слова, а какое-то монументальное, пафосное настроение. Таким я себе представлял прощальный день. После такого можно вернуться домой, лечь, и долго смотреть в потолок, ни о чем не думая. А такой день мне совсем не нравится.

Вокзал очень грязный, кругом на платформе курят. Я тоже обычно курю, но сегодня запах вездесущего табака вызывает у меня отвращение, он вырывает из моей головы последние куски того доброго сна, каким мне виделся день моего прощания с Таней. Больше него их вырывает только диспетчер по радио. "Пам бам! Поезд сто семнадцать отправляется с третьего пути третьей платформы. Будьте внимательны и осторожны!". И через две секунды снова "Пам бам!...". Зачем, зачем это включать так часто?! От раздражения меня трясёт, и успокаивает только взгляд на Таню. Она тоже недовольна, закидывает сумки в тамбур поезда, бесится, что-то претензионным тоном говорит Васе.

Неужели и их разрушит, уничтожит быт? Они любили друг друга, у них все было хорошо, ещё несколько дней назад! Я был так счастлив, бесконечно счастлив, что они теперь будут настоящими, хорошими людьми, которые должны быть и жить вместе, которые выше всех на свете ссор и обид, которые будут одним единым механизмом, и все будет хорошо. Я не обманываю себя, как же я был бесконечно счастлив. За что ты так со мной, Таня? Не с ним, со мной. Я же так хотел, чтобы ты была счастлива, милая, чтобы только ты была счастлива. За что ты не можешь быть счастлива, даже когда я очень этого прошу?

Вася, весь красный и потный, кряхтя и сдувая волосы с лица, берет в руки две сумки, что Таня поставила в тамбуре, когда на его плечах ещё три, пытается, перед тем, как зайти в вагон, улыбнуться и кивнуть мне на прощание (по-хорошему, с длинными речами и пожеланиями, мы попрощались ещё в дороге), но его лицо от тяжести как-то жалко искажается, и улыбка выходит пресмыкающейся и делано-лебезящей. В тамбуре так тесно, и, пока он открывает дверь и впихивается в узкий проём со всеми этими сумками, Таня резко берет меня за руку, поднимается на носочки и шепчет мне «Подожди».

Они заходят в вагон, дверь за ними закрывается и больно ударяет меня по коленке. До отправления уже почти пять минут, люди заходят, запихиваются в вагон очень быстро, толкают меня, кто-то даже ругается, что я здесь стою и мешаю. Таня не выходит, уже минуту, две, нет, кажется, целую вечность! Вот моё сердце почти не бьётся, потому что я жду её и от этой суматохи даже не могу дышать. Сейчас поезд тронется, я выйду из тамбура, а она так и не выйдет попрощаться со мной, и я так и останусь стоять на платформе, и весь этот скомканный ужас останется моим прощальным с Таней днём.

Но вот она выходит. Осталась всего одна минута, нас торопят, и мы не можем сосредоточиться.

Если бы было больше времени, я бы сказал очень многое, я бы сказал ей, какая она приятная, и что я желаю ей счастья, и что я хочу не помнить её, потому что, если я буду помнить, то я сойду с ума. Но времени мало, всё это сказать я не успею, так что не говорю ничего. Она тоже хочет что-то сказать, но не говорит ничего, и мы просто стоим друг напротив друга и очень часто дышим. Я чувствую на своей груди её дыхание, очень тёплое, она совсем близко. Согнула руки в локтях, приготовившись обнять меня, но не обнимает, замерши нерешительно наизготове. Вот мы и думаем об одном и том же! Не надо, не надо ничего говорить, милая Таня! Мы с тобой думаем об одном и том же, я и ты. И мысли наши - даже не оформленные в слова - о чем-то большом, важном и монументальном! Вот поезд трогается несильным толчком, сердце у меня ёкает; Таня вздрагивает, согнутые локти опускает, взяв меня быстро за руки не нежным, а каким-то товарищеским, комсомольским жестом. Но это от суеты, я знаю, она торопится. Она говорит мне быстро: «Я тебя люблю». Я выхожу из поезда, делая шаг на платформу. Мы не стоим и не машем друг другу на прощание, не провожаем друг друга взглядом. Мы быстро разворачиваемся и уходим. Она открывает дверь и быстро ныряет в вагон, даже не посмотрев на меня в последний раз.

10

Они уехали не так далеко, но я знаю, что мы больше не увидимся. Может, конечно, Вася будет мне писать, а, может, и Таня напишет, но это всё бессмысленно. Нет, мы больше никогда не увидимся. Может быть, через много лет, когда я стану очень-очень старым, я буду идти по улице и увижу её на другой стороне, или в окне автобуса, или ещё где-нибудь. Но я не подойду к ней, нет. Зачем?

Я увижу, что она счастлива, обязательно счастлива! Нет, просто не может быть такого, чтобы она была глубоко несчастна. Или пусть хотя бы я не буду знать об этом. Она будет улыбаться, и я тоже улыбнусь этому. Она обязательно будет богато, хорошо одета, и у них с Васей или её с кем-нибудь всё будет обязательно очень хорошо. Может, я увижу их в окне дорогого ресторана, когда буду проходить мимо по улице. Я увижу, как она смеётся и болтает со всеми, и все смотрят на неё, и все любят её. Ей принесут стакан шампанского и, выпив его, она его разобьёт, а потом засмеется и выкинет, потому что она будет очень богата и будет очень любить роскошную жизнь. А может быть, если я буду уже очень-очень старым, я увижу, как она едет в трамвае. Она будет в той самой белой кофточке, тоже очень старенькая, милая и опрятная старушка, сидеть, облокотившись на окно и читать книгу. Ту самую книгу. И будет вспоминать обо мне.

Через много лет я посмотрел, как она подписала свою фотографию. Думал, может быть там есть какие-то пожелания, может быть она даже написала какие-то стихи. Я посмотрел. Сзади было написано: «Таня, 1964 год». И ни слова больше.