Можно я женюсь, мама?

Жанр:

Сентиментальное

Вид:

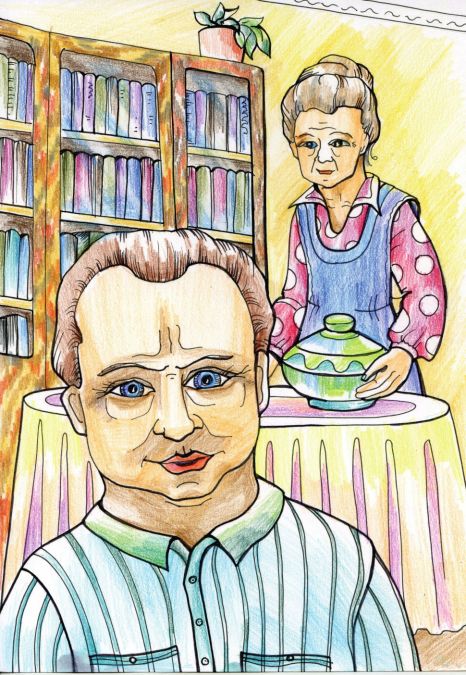

— Мама, — произнес Сева, стоя у зеркала, — я должен сказать вам одну важную вещь.

Из зеркала на Севу сквозь толстые линзы близоруко щурился полноватый рыхлый мужчина лет этак тридцати с хвостиком. На размер «хвостика» недвусмысленно намекала блестящая лысинка в окружении пышной шевелюры с серебристыми нитями ранней седины.

Волосатые руки с короткими толстыми пальцами нервно комкали носовой платок.

«Нет, так не пойдет. Не слишком убедительно, — не поверил сам себе Сева. — Надо побольше металла в голосе и, главное, смело смотреть маме в глаза».

Этого — смотреть маме в глаза — он боялся всегда, с самого невинного возраста. Особенно когда проказничал. Мать, казалось, видела насквозь пухлую «ватрушечью» оболочку своего любимого сына Севочки, читала все его мысли. Даже те, которые пока еще не пришли в голову этого «не дай вам, БожЕ, такого ребенка, как мне ж повезло». Даже повзрослев, Всеволод, задумав что-то этакое, чего точно не одобрит мама Софья Иосифовна, избегал взгляда ее рентгеновских глаз, чтобы не раскусила раньше времени.

Сева поправил круглые очки в металлической оправе, подтянул повыше на брюхо домашние штаны на резинке (и где только маман их покупает?) и, стараясь выглядеть и говорить как можно брутальнее, снова обратился к собственному отражению:

— Мама, я женюсь, — объявил он со всей возможной решимостью. — Не спорьте со мной и не пытайтесь меня отговорить! — эта фраза далась ему уже не так легко. В горле пересохло и запершило, однако Сева взял себя в руки и договорил: — На этот раз это окончательно и бесповоротно.

На «бесповоротно» его тенор все-таки предательски скакнул на фальцет.

Сева оглянулся на входную дверь и присел на банкетку в прихожей. Потом отер рукой мокрый лоб, прошелся платком по запотевшим от волнения очкам и снова водрузил их на крупный мясистый нос.

Колени противно дрожали. В носу свербило. Влажные ладони чесались. И вообще в этот момент Севе меньше всего хотелось того, что он с таким волнением репетировал — серьезного разговора с матерью. Он был готов спрятаться как в детстве в шкаф или под кровать, лишь бы оттянуть, а еще лучше совсем избежать этого разговора. Возможно, он так бы и сделал, но… но что же тогда подумает о нем Люсенька?!

Сева вспомнил Люсенькины глаза. Васильковые, с выражением, в котором смешались наивность, восторг, любовь и… надежда. Надежда на него — Всеволода Михайловича Двоскина, в котором она видит не только преподавателя, но и своего рыцаря, опору. А в идеале — и мужа тоже. И даже отца маленьких Двоскиных. Двоих или троих.

Сладкие воспоминания о Людочке вернули Севе покинувшую было его уверенность. Он вновь встал перед зеркалом, теперь вполоборота. Приосанился. Чуть втянул объемистый живот и выпятил грудь в голубой трикотажной майке с торчащей порослью в вырезе. Ею, кстати, он втайне гордился. Нет, не самой грудью. Если честно, в футболке или рубашке она здорово походила на женскую. К счастью, от полного сходства ее спасала именно эта растительность — густая, вьющаяся колечками, мягкая. Люся, в их казавшиеся всегда короткими встречи наедине, так любила играть с ней, теребя своими ласковыми пальчиками, от прикосновения которых его сердце таяло как забытое на столе сливочное масло.

«Ах, Люсенька…»

Люсенька, бывшая поначалу просто его студенткой Людмилой Незабудкиной, одной из многих на курсе, где он читал лекции, ничем не выделялась среди прочих. Чем могла привлечь внимание противоположного пола эта невысокая, с копной темно-русых волос, нескладная из-за длинных рук и больших, не по росту, ступней? Глазами. Необыкновенного василькового цвета, с густыми темными ресницами, с влажной поволокой, они придавали простоватой Люсиной внешности толику загадочности, той самой, которой, считается, должна обладать каждая женщина. Возможно, эта загадочность заканчивалась там же, где и начиналась, но зачем об этом знать тем, кому она предназначалась?

Правда, на курсе любоваться красивыми Людочкиными глазами было некому — по причине полного отсутствия особей мужского пола. Всеволод Михайлович — не в счет. Он — больше чем мужчина. К нему Люся прониклась благоговейным трепетом, кажется, сразу же, как увидела. Еще на первом курсе. Он тогда стоял, беседуя с другим преподавателем, у окна в коридоре, и на фоне солнца, обрамлявшего светящимся нимбом его большую голову, показался ей вдруг… сошедшим с небес богом. Примерно так она к нему и относилась — почти как к божеству, почитая, как отца своего, веря в него, желая засыпать и просыпаться с именем его на устах. Хотя, чего греха таить, последнее хотелось делать не только с именем.

Позже, когда Людочка стала узнавать Всеволода Михайловича больше, к этому трепету сначала присоединилось восхищение человеком, который знает «ужас как много». Как можно знать ТАК много — это не укладывалось в ее симпатичной головке. Потом появилось желание узнать «мэтра» поближе. Что он любит, из еды, к примеру, в какой позе засыпает, сколько у него было женщин... Самое удивительное, что, общаясь с ним на семинарах и коллоквиумах, Людочка забывала о разнице в возрасте, статусе, субординации. Обо всем. В общем, гормоны залили глаза и девчонка напрочь потеряла голову.

Вот спроси кто Люсю Незабудкину, за что же она воспылала чувствами к Всеволоду Михайловичу, или Севочке, как она стала называть его про себя ласково, Людочка и сама не знала бы, что ответить. Действительно, за что? Чем мог привлечь внимание юной девы, в общем не обойденной вниманием противоположного пола, этот мужчина, далекий от эталона красоты? Ведь он, мало того что не Аполлон, к тому же лишь немногим моложе ее собственного отца, которого она совсем не помнила, но который присутствовал в ее жизни в виде алиментов и характеристик мамы типа «неудачник» и «устроился на маленькую зарплату, подлец, чтобы меньше присылать ребенку». Может, Люся увидела в нем старшего брата или отца, которого ей так недоставало? Или вспомнилась детская мечта, чтобы папа всегда был рядом? Или не забывалось, как ее, нескладную девочку в очках, больше похожую на мальчишку, обижали сверстники во дворе, а потом в школе, а защитить было некому, потому как маме всегда не до нее? Странно, но в этом старомодно одетом, немного чудаковатом, живущем в каком-то собственном, далеком от реального, мире человеке она увидела не просто возможного «родственника», а родную душу. А еще интуитивно, на уровне дуальных подкорковых вибраций, поняла, насколько он одинок. Это Люся почувствовала сразу же, будучи и сама такой же одинокой.

А что же предмет обожания Людочки? Млел, наверное, от внимания молоденькой отроковицы? Куда там! О том, что он им является, Всеволод Михайлович узнал, разумеется, последним. Он даже фамилии и имена студентов запоминал лишь на второй год обучения, а лица… Они воспринимались им как красочная мозаика, состоящая из отдельных «стеклышек» — намакияженных девичьих мордашек. Где уж тут вглядываться в каждую! Идентификация их со списком — максимум, на который был способен рассеянный преподаватель. Потому, когда к тексту реферата одна из студенток присовокупила записку с почти Татьяниными словами «Я Вас люблю! И делайте с этим что хотите…», он ничего не понял. «Ох уж эти мне девчонки. Всё бы им любовь крутить…» — пожурил он «по-стариковски», с высоты своих почти сорока лет, девицу. То, что признание касалось именно его, Всеволода Михайловича Двоскина, он так и не понял. Ведь там не было обращения лично к нему, ну, а то, что бумажка оказалась в сданном реферате, еще ни о чем не говорило ему. Разве только о беспечности одной из студенток.

Доходить до «непонятливого жирафа» начало, когда он стал комментировать проверенные работы. Дойдя до Людочкиной, Всеволод Михайлович улыбнулся и сказал:

— Деточка, вы случайно оставили в реферате записку личного свойства. Простите, что я ее прочитал, — и протянул прозрачный файл Незабудкиной.

«Деточка» вспыхнула, лицо ее залило румянцем, глаза наполнились слезами, и она пулей выскочила из аудитории.

Всеволод Михайлович снова ничего не понял. Может, он ненароком обидел эту, как ее, кажется, Незабудкину? Попросив старосту группы раздать остальные работы, он вышел вслед за Людмилой.

Искать ее не пришлось. Она стояла в коридоре у окна, шмыгая носом и размазывая тушь по лицу. Плечи ее вздрагивали. И была она в тот момент похожа на обиженную маленькую девочку, которой пообещали долгожданный поход в зоопарк, но в последний момент не повели.

Подойдя к девушке, Всеволод Михайлович мягко положил руку ей на плечо:

— Людмила, я вас чем-то обидел? У вас что-то случилось?

И тут Людочка, неожиданно не только для Всеволода Михайловича, но и для себя тоже, прильнула к нему, прижалась щекой к его широкой груди и замерла там, продолжая всхлипывать. «Вот ведь незадача, тушью испачкала. А и черт с ней, с рубашкой, — подумал Всеволод Михайлович, но перед глазами всплыло негодующее лицо мамы. — Надо затереть». Рука преподавателя, потянувшаяся за носовым платком, невольно погладила по голове плачущую девушку. Ее волосы оказались такими мягкими, ароматными, пахнущими то ли тем самым, из детства, земляничным мылом, то ли еще чем-то — милым, давно забытым, домашним… И в мужчине проснулись вдруг неведомые до той самой минуты отцовские чувства…

Наконец Незабудкина успокоилась, подняла на него свои необыкновенного цвета заплаканные глаза, и только тут — о, Эврика! — Всеволод Михайлович понял: так ведь эта девушка писала ЕМУ. Ему признавалась в любви. А он, толстокожий бегемот, ничегошеньки не понял. Вот он «идиёта кусок», как говорит маман о соседе-алкоголике. «Дубина стоеросовая! Балда! Хорошо еще не стал шутить по поводу предмета ее воздыханий». И тут — что уж на него нашло, неведомо никому — он наклонился и поцеловал Незабудкину, ощутив вкус ее слез, соплюшек и сладковатый аромат ягодного блеска для губ. Как ни странно, этот «букет» ему понравился.

Так начался их роман.

Влюбленные обычно договаривались увидеться где-нибудь подальше от института. Людочка очень боялась пересудов завистливых сокурсниц. Да и Всеволоду Михайловичу было неловко, что они попадутся на глаза его коллегам. Хотя и те и другие были в курсе их отношений. Не они первые, не они последние. Встретившись, гуляли по улицам, а замерзнув, забредали в «Макдоналдс». Люсенька любила всякие многоэтажные «доги», а Сева не мог отказать ей в такой милой прихоти. Иногда ходили в кино, где, сидя на последнем ряду, целовались до одурения, не глядя на экран. Сева поначалу стеснялся этого ребячества, все-таки он как-никак преподаватель, взрослый человек, но сам процесс был так приятен, так заводил его, что очень скоро Всеволод Михайлович не только перестал тушеваться, но и пришел к выводу: надо срочно искать место, где они смогут побыть наедине. Такое место вскоре нашлось. Школьный приятель Двоскина холостяк Никитин собрался в очередную археологическую экспедицию и с радостью дал ключи бывшему однокласснику со словами: «Наконец-то, Севка, и ты станешь мужчиной…»

Сева пребывал на небесах, как и положено «богу». Никогда еще он не был так безгранично, так безрассудно, так неприлично счастлив. Ему не хотелось отпускать Люсеньку от себя ни на миг, хотелось всё время ощущать ее рядом. Ему нравилось в любимой всё. И как она говорила, чуть растягивая слова. И как морщила нос, услышав в лифте запах сигаретного дыма или мокрой собачьей шерсти. И как смеялась — заливисто, точно ребенок. Вообще в ней много было детскости. С живым интересом, желанием узнавать новое, открытости этому новому. А новым для нее было по сути всё. «Продукт» своего времени, предпочитавший книгам и сидению в библиотеках краткое изложение нужного в Интернете, а еще лучше экранизацию, знала Людочка невероятно мало и всё больше реферативные версии. Но одно она знала точно и совершенно определенно: она хочет быть счастливой. Причем с Севочкой. А потому впитывала губкой всё, что он говорил. Училась угадывать его желания. А как она его слушала, когда он рассказывал что-то! Васильковые глаза горели, в них читался восторг, обожание. Сева испытывал в такие моменты необыкновенный подъем…

Всеволод Михайлович, узнавая Люсеньку со всех возможных сторон, уже начал подумывать о ней как о будущей жене. Почему бы и нет? Добрая, покладистая, веселая. Умеет слушать. А что кулинарка из нее пока никакая, так это мама, Софья Иосифовна, наверное, мигом исправит, надеялся он. Хотя некоторые сомнения по этому поводу все же закрадывались.

«Она — мое счастье, — был уверен Сева. — И я не хочу упускать его, как тогда…»

«Тогда» произошло почти двадцать лет назад, в пору учебы в университете. Айгуль, девушка, которая стала его первой женщиной, была Севкиной однокурсницей, приехавшей из далекого Казахстана. Озорная, шебутная, с раскосыми черными глазами, она сразу заинтересовала Севу, который никогда не встречал девушек с именем «Лунный цветок». У них как-то всё быстро сладилось после одной из вечеринок, где и тот и другая с непривычки перебрали портвейна. Оказалось, что сексуальный опыт у обоих до той поры был исключительно теоретического характера, а потому приобретать реальный принялись усердно. Да так усердно, что месяца через три регулярных «тренировок» в студенческом общежитии девушка Айгуль оказалась немножко беременной.

Только эта новость и отрезвила парочку, опустив их на землю. Теперь и Севу и Айгуль неотступно мучил вопрос, вынесенный незабвенным Чернышевским в название романа. «Что делать? Наверное, как порядочный человек, я должен жениться на Айгуль. Правда, я ее, кажется, не люблю, но она «залетела» от меня. Черт… Как сказать об этом маме?» — метался по ночам в кошмарах Сева. «Что делать? Если узнает отец, он меня убьет… Меня никто не возьмет замуж», — страшилась ближайшей перспективы девушка по имени «Лунный цветок».

Когда же тянуть дальше стало преступно опасно, Сева признался матери, что у него, во-первых, есть девушка Айгуль (!), во-вторых, она ждет ребенка (!!), и, в-третьих, он собирается на ней жениться (!!!). Что за сим последовало? Мама, во-первых, тут же грохнулась в обморок, напугав сына. Во-вторых, вылежав положенное время, приоткрыла глаза и слабым голосом, но все же довольно отчетливо произнесла странную фразу: «Ах ты ж внук своего дедушки-кобеля, который не отец своему сыну…» Потом, это уже в-третьих, она спокойно, как ни в чем не бывало, встала, уселась с грозным видом на диван и сказала: «Смертушки моей захотел, форшмак тебе поперек горла!» Затем еще много чего говорила: «Откормила я тебя на свою голову. Отрастил себе на моих булочках чем детей строгать…» «Для того ли я тебя, паршивца, родила да одна растила — спасибо твоему отцу — чтобы ты меня, цветущую как Бахчисарайский фонтан, сделал бабкой в тридцать лет», хотя самой в ту пору уже перевалило за сорок. «Да что же скажет Дора, когда узнает, что мой Сева делает всем детей, а у самого еще и усов нет на бесстыжей физиономии…»

Короче, будучи женщиной, безраздельно властвующей над сознанием и поступками сына, к тому же разбирающейся в сроках чужого интересного положения и вытекающих из него обстоятельств, Софья Иосифовна быстренько убедила Севу, что он еще «сам дитё неразумное пустоголовое», что не надо ломать жизнь казахской девочке Айгуль: «кто ж ее потом с подарком в подолЕ замуж возьмет, ты подумал?», что означало одно: пока еще не поздно, надо делать аборт. Айгуль, сама до крайности напуганная произошедшим, согласилась на прерывание беременности сразу же. А Сева… По инерции посопротивлявшись немного, все же дал себя уговорить, что, придет, мол, время, и будет еще он и мужем, и отцом, и, если повезет, дедом.

Для закрепления результата Софья Иосифовна перевела Севочку от греха и от Айгуль, которой «ничего еще не обещали, а она уже беременная», подальше в другой вуз и теперь уже неусыпно контролировала все телодвижения сына.

После истории с Айгуль Сева как-то перегорел и практически забыл о том, что он мужчина. Перестал следить за собой, отдав это на откуп заботливой мамочке, и все свои нереализованные мужские фантазии просто заедал, радуя Софью Иосифовну отменным аппетитом. Он даже уверил себя, что неплохо проживет и холостяком, пока… не встретил Людочку. Она словно разбудила его, вырвала из сытого сонного прозябания. С Люсенькой всё было по-другому. В нее он влюбился. Впервые, и это почти в сорок лет, он полюбил женщину, да так, что решил забыть о данном себе когда-то зароке больше не думать о женитьбе.

И вот настало время «Ч». Не «Что делать?» двадцатилетней давности, а «Черт, как бы проснуться, чтобы Люся — под боком, мама — на кухне за приготовлением фаршированной щуки, а в доме — мир, счастье и воскресенье…» Поняв, что фокус с провалом во времени не пройдет и разговаривать-таки придется, Сева обреченно приготовился к неизбежному. А то, что маман не потерпит в этом доме ни одной женщины, кроме себя, он знал определенно. И жить отдельно тоже не отпустит. И это было ясно как божий день. Значит, надо что-то придумать такое, чтобы мама сама настаивала на женитьбе, и именно на Люсеньке. Осталось только придумать это «что-то».

Пока Сева тренировался и потел в ожидании предстоящего судьбоносного разговора, Софья Иосифовна имела другой разговор, со своей старинной приятельницей Дорой, и тоже на эту тему.

— И что ты себе думаешь, Соня? Таки поедешь к своему Мише в Эзраэль? А как же твой Сева? Он же умрет без твоей стряпни!

— Ох, Дора, я ж ночей не сплю, всё во сне ему впрок готовлю. Но Миша зовет. Немного, говорит, ему осталось. Хочет остаток жизни вместе прожить. Прощения просит, что сгульнул тогда. Молодой, мол, был, глупый… Думал не головой… Да и я виновата. Не захотела прощать измены. Какой муж не гуляет налево, скажи мне, Дора! Это сейчас я понимаю, а тогда… Да что теперь говорить, когда волосы поседели везде.

— Эх, Соня, все они гуляют, да не все в семью возвращаются. Ладно, твой Миша хоть сейчас опомнился, грех замолить хочет. А мой уже перед Всевышним ответ держит…

Женщины помолчали, думая каждая о своем.

— А что девушка Севина? Что ты узнала о ней? И правда, что таки есть у нее еврейские корни, как ты и мечтала?

— Правда, Дора, есть. Сыщик, которого ты мне посоветовала, сказал, что есть на тридцать процентов. Нам хватит. Она, оказывается, и сама не знает, что таки не русская. А Севка совсем ум за разум потерял ради этой Люси. Несколько раз в неделю на дополнительных лекциях задерживается по вечерам. Знаю я эти «лекции». На квартире дружка своего Петьки Никитина «лекции» читает. Да и ладно. Дело молодое. Тело — тоже.

Обе женщины заулыбались, вспоминая, верно, собственные молодые годы.

— Теперь, дурачок великовозрастный, боится сказать своей маме, что решил жениться. Я что, зверь своему ребенку, чтобы счастья не пожелать?! Вот скажи мне, Дора, подруга, разве когда-то желала я что-то кроме счастья ему и его будущим детям?

— Ну что ты, Соня, ты хорошая мать, дай бог тебе здоровья и на этом и на том свете.

— Почему тогда сын не придет к своей маме и не скажет: «Мама, я должен сказать вам одну важную вещь. Я женюсь, мама!» И почему не стукнет по столу, как настоящий мужчина, и не скажет: «Не спорьте со мной, мама, и не пытайтесь меня отговорить. Мое решение окончательное и бесповоротное...» Почему так не сказать, Дора?

— Он у тебя хороший мальчик, Соня. Слушался тебя всегда. Помнишь, молодой был, ребенка сделал девчонке, жениться еще хотел? Помнишь?

— Как не помнить, Дора? Я потом ведь думала, может, зря отговорила. Может, не надо было аборт заставлять делать. Была бы у меня сейчас внучка или внук уже большенький. Ну и ладно, что не наших кровей.

— Не жалей, подруга. Значит, тогда время не пришло. Теперь вот скажи, запрети ты ему сейчас жениться на Люсе, послушается тебя Сева? Таки сделает по-своему. И правильно. Надо булавку отстегивать, Соня, пусть живет своей жизнью.

— Думаешь, не понимаю? Но не могу же я ему сказать: «Сева, сынок, я поехала к твоему непутевому папаше в Эзраэль, чтобы было кому закрыть его бесстыжие глаза. А ты, Сева, давай женись на своей Незабудкиной и стряпайте уже, наконец, мне внуков, чтобы я успела покормить их моим форшмаком. Кто им еще такого приготовит?!» Не могу же я ему сказать, что нанимала сыщика, как в кино, чтобы узнать, кому читает «лекции» мой Севочка по вечерам.

— Да, об этом, Соня, лучше не говорить!

— Так и я об том же, Дора!

……………………………………………………………………………………………………

— Мама, я хочу сказать вам важную вещь. Я женюсь!

……………………………………………………………………………………………………

— Алё, Дора, ты меня слышишь, Севочка сказал, что таки женится…

……………………………………………………………………………………………………

«Слава богу, мой «сыщик» сыграл как по нотам, даже нужной крови нарыл в будущей невестке, — улыбалась Дора. — Зря, что ли, я учила его актерскому мастерству... Надеюсь, Миша, перед тем как отправиться к праотцам, не проболтается, с кем тогда изменял своей Соне…»